僕、resortboyが提唱している「ホテル利用学」に関する講演録の4回目をお送りします。前回から「リゾート会員権」について、本質の部分を解説しています。前回は「光」の面を取り上げましたが、今回は問題点となる部分についていくつかの話題を取り上げます。

ここまでの記事はこちらです。よろしければ最初から順にお読みください。

(第1回)ホテル利用学への招待 – 1

(第2回)ホテル利用学への招待 – 2

(第3回)リゾート会員権が必要な理由(ホテル利用学 – 3)

resortboy(以下R):リゾート会員権が抱える諸問題については、「ホテルメンバーシップ研究会」(2020年2月に募集を開始します)の方で、今後明らかにしていきたいと思っています。ブログや勉強会でたびたび僕が指摘している第一のことは、「世代を超える仕組みがない」ということです。

リゾート会員権の歴史を振り返ると、世代を超えて運営されているものはまだなく、世代を超えられずに破綻してしまうケースが非常に多く見られます。僕のブログで過去に取り上げたものとしては、「セラヴィリゾート泉郷」が大きな破綻の例としてあります。

ところが不思議なことなんですが、この事例では、破綻してかえって中身がよくなっちゃったりしています。破綻した方がいいんじゃないかっていう話もあるくらいなんですが、そこにリゾート会員権に内在している問題点が隠れています。それは、会員権の契約や仕組みに縛られて、破綻でもしないと経営改革ができないという性質があることなんです。

(関連記事:リゾート会員権の破綻がもたらしたユーザー志向 – スペシャル対談 舟橋栄二さん(4) | resortboy’s blog – リゾートホテルとホテル会員制度の研究)

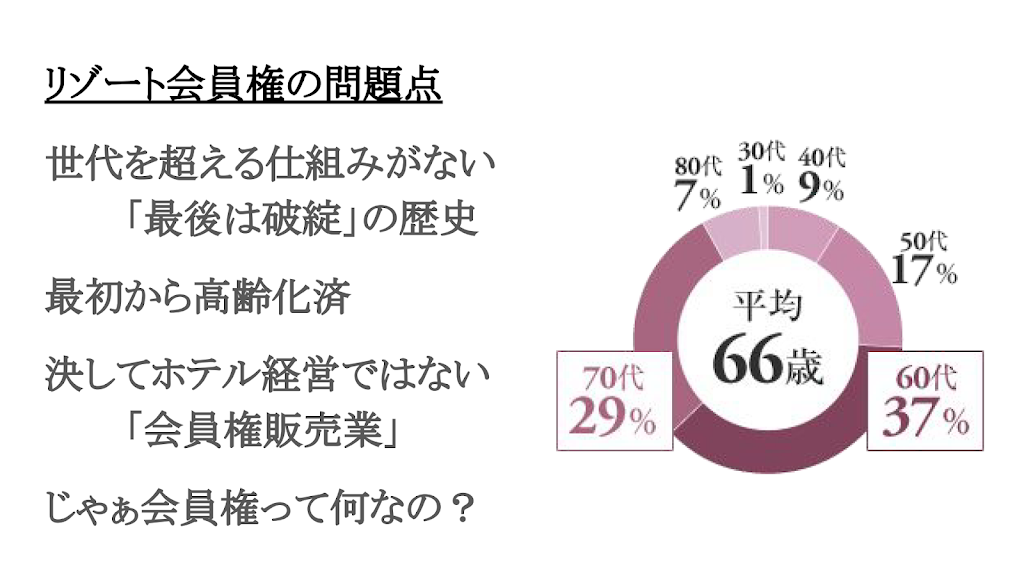

次に高齢化という点。スライドのグラフは東急ハーヴェストクラブのWebページに出ていたデータですが、ハーヴェストクラブの会員の平均年齢は66歳だそうです(グラフ出典:数字で分かる東急ハーヴェストクラブ)。どうもリゾート会員権というのは、買った時からもう既に高齢化している商品のようなんです。リタイア層を中心に高齢の方が買っていらっしゃるので、最初から「高齢化済み」の商品だと。これはこれで、非常に問題なのではないかなと思っています。

それから、これはリゾートラストに対して指摘していることなんですが、彼らがやっているのは通常のホテル経営とはかなり違う、ということです。これは前回の勉強会で深くお話ししたんですが、彼らのホテル・レストラン部門はあまり利益を上げていません。

(データ出典:リゾートトラスト「株主通信第42号」2020年3月期中間期)

辛うじて黒字にはなっていますが、それは会員の年会費(運営管理費)とか償却保証金などの、何もしなくても収入になる仕組みが組み込まれていてぎりぎり黒字になるという水準です。安く泊まるための会員権ですから、「ホテル経営では儲けられない」という側面があります。ですから会社を支えている会員権が「生産できなくなったとき」にどうなるのかを考えなければなりません。

ではその「会員権」っていうのは一体何なのだろうっていうのは、今後の研究活動で明らかにしていきたいと思います。最近、仲介業者の方と話をしたときにも、そこが大事ですよねっていう話になりました。私たちも「一体何を買っているのか」っていうのを考えた方がいいんじゃないか、という話です。

さて、問題点のポイントの最後になります。最近、リゾートトラストの販売している会員権は「都市型リゾート」ということになっています。そのブランドが「ベイコート倶楽部」で、今、2020年開業に向けて横浜にホテルを作っています。

このスライドの左は、東京の有明っていうところにある東京ベイコート倶楽部のスパです(画像は公式サイトでご覧ください:スパ・プール|施設紹介|TOKYO BAYCOURT CLUB – 東京ベイコート倶楽部 )。

その右側は、以前はホテル日航東京、今はヒルトン東京お台場のプールにある、水着で入る露天風呂みたいなものです(以下は収録時とは別の、僕が撮影した別の写真です)。

私はたまたまこの近くに住んでいるのですが、こういうのを見ると、彼ら(リゾートトラスト)のやりたい都市型リゾートっていうものは何なのかな、って思ったりします。

都市型リゾートを標榜して彼らが作ったものには問題点があるということについて、過去3回ぐらいのオフ会で詳しくお話をしています。今ここで一点だけお話をすると、それはベイコート倶楽部の稼働率が非常に低いということです。

(参考記事:ベイコート倶楽部の稼働率はなぜ低いのか | resortboy’s blog – リゾートホテルとホテル会員制度の研究)

例えば、芦屋ベイコート倶楽部というホテルは開業して1年ほどですけれど、初年度の稼働率は4割しかありません。一方で、エクシブ有馬離宮ですとか京都八瀬離宮とかですね、ああいったところは、開業して10年以上経つ京都などでも通年で8割以上の稼働率があります。

稼働率の低いホテルを作って会員権を生産販売して、人気のある既存のエクシブの方のお客さんになっている、というのは、年月が経つにしたがって問題になっていくのではないかなと思っています。

ここまでをまとめます。リゾート会員権は近年、高級化に邁進しました。それによって会員権生産企業にとっては、より儲かる商品になったんですね。しかし、それによって閉鎖的になり、ホテル業界の情報革命から取り残された、という風に考えています。

その情報革命についてこれから解明していきますが、これを評して、僕のご意見番であるZさんは、これら日本のリゾート会員権のことを、ガラケーになぞらえて「ガラ権」と表現されています。

リゾートトラストを例に挙げると、会員権を生産するという目的で「都市型リゾート」にここのところ注力しているわけですけれど、前のスライドで示しましたが、そのようなものは元々あると思うし、今日の後半のセッションでは、皆さんにそういった世界をご紹介していこうと思っています。

また、こうしてリゾート会員権は高級化していったので、初期費用だけでなく、利用料金もかなり高くなっちゃったんですね。リゾート会員権のもともとの本質は、やはり「経済的メリット」であっただろうなというふうに思うんですが、情報革命で後発のいろいろな仕組みが、それ(リゾート会員権の経済的メリット)を凌駕するようになってしまった。

どういうことかというと、例えば「アップグレード」と言って、予約したお部屋よりもいいお部屋を用意してくれることがあります。ところが、グレード別に売っているリゾート会員権の場合は、アップグレードしちゃったら会員権になりませんから、アップグレードが構造的に存在しないんです。

また、アーリーチェックインとかレイトチェックアウトっていうのは、例えばエクシブの場合はオーナーに対して1時間だけありますけど、ほぼないに等しいのではないでしょうか。

(参考資料:オークラニッコーホテルズのレイトチェックアウト優遇の例)

3時とか4時まで使えるシティーホテルが普通にありますけれど、会員制のところではそういうことはないですよね。スキーなんかする時、4時ぐらいまで使えたらいいなといつも思います。

それから、いわゆるラウンジアクセスと言われる無料の飲食サービスっていうものに「虜になる」人が後を絶たないと思います(場内・笑)。「ラウンジおじさん」みたいな人が世の中にたくさんいると思いますけれども。すごく写真撮ったりしてですね、僕も同じ穴の狢なんで何も言えないんですけど。

ああいうものって、非常にこう「嬉しい」ですよね。リゾート会員権にはそういう楽しさもないんですね。

だからもう、現在においては、リゾート会員権というものが、相対的に「つまらなく」なってしまった。

それでは、ホテル業界の情報革命とはどういうものなのかっていうのを、これからご紹介していきます。

(続き)ホテル業界の情報革命とは(ホテル利用学 – 5)– resortboy’s blog – リゾートホテルとホテル会員制度の研究

ホテルのラウンジ、楽しいですよね。

お得感満載なのですが

実はそれに見合った金額使ってる…

エクシブもハーヴェストも

会員権に何百万も出して年会費払って…

なのに、宿泊費まで払って。

今まではそんなものだと思っていたのですが

ディズニーのバケーションクラブを購入して

日本のは割高だなぁと思うようになりました。

年間のポイントを決めて会員権を購入すれば

あとは年会費のみで泊まれるのが魅力です。

リゾートホテルの一部がバケーションクラブで

ホテル棟宿泊者はかなりの額で泊まっています。

それがホテル経営を支えています。

リロもポイント制ですが会員向け施設だけですし

施設のレベルが全然、本当にぜんっぜん違います。

購入年齢層も30、40代が多いです。